-

9/19

私の研修内容に関してなのですが、一進一退の状況が続いています。想像以上に難しいなあというのが実感です。

とにかく、現時点で出来ることは全てしました。チェコ・フィルのメインのシーズンは来月からだし (今月はあと23日の演奏会があるだけ) 、しばらくは楽しんで過ごそうと割り切って、ぶらぶらと散歩をしながら帰りました。今日は天気も良く (気温は低いけれど) 、お散歩日和でありました。カレル橋の賑やかな雰囲気に (日本人もたくさん) 、少し心も晴れました。

途中、チェコ音楽博物館があったので入ってみました。実際には楽器博物館と言ったほうが良いと思います。これが実に楽しい場所でした。

山のように写真を撮ったのですが、その中から特に面白かった楽器をご紹介したいと思います。

まずは四分音ピアノ。噂には聞いたことはありましたが実物を見るのは初めて! 演奏が死ぬほど難しそうですよね。音が聴けるコーナーもあったので聴いてみたのですが、普通のピアノとホンキートンク・ピアノの連弾のような・・・ 微妙な雰囲気でしたが、とにかく超絶技巧が要求されるということは音からも良く分かりました。四分音クラリネットや四分音トランペットもあり、四分音クラリネットの二重奏曲というのも聴きましたが、どうにも私には気持ち悪かったです。

次は「ネオ・ベヒシュタイン」エレクトリック・ピアノ。何だか火をつけたら大爆発しそうな構造になっていますが・・・ このピアノ、一台でピアノ・オルガン・チェンバロの3つの音色を出すことができる実に便利な楽器・・・ のはずなのですが、3種類の音を聴き比べてもさしたる違いがない (笑)

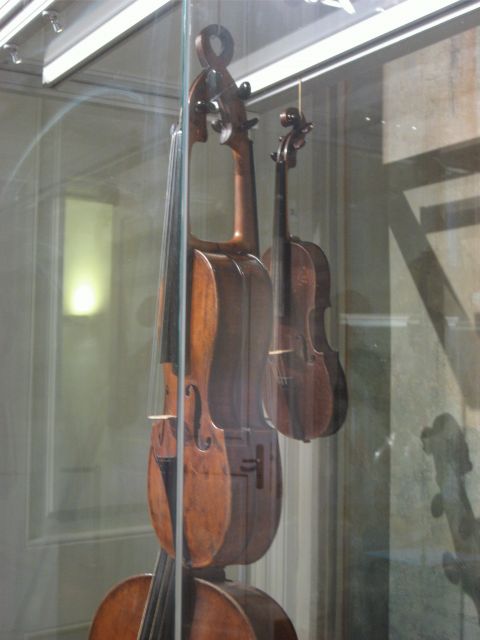

最後はダブル・ヴァイオリン (少し見づらい写真で申し訳ありません) 。これって一体どうやって演奏するの???

夜の演奏会は楽しみにしていたゲルギエフのマーラー。

今日聴いたコンサート@ルドルフィヌム ドヴォルザーク・ホールロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団演奏会

指揮:ヴァレリー・ゲルギエフ

ヴァイオリン:レオニダス・カヴァコスシベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

アンコール/J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ

第2番 イ短調 BWV 1003 第3楽章「アンダンテ」

マーラー:交響曲第7番 ホ短調 「夜の歌」

シベリウスの協奏曲の改訂版を初演したヴァイオリニストはカレル・ハリーシュというチェコ人だそう (指揮はリヒャルト・シュトラウス@ベルリン) 、マーラーの7番の初演は作曲者指揮のチェコ・フィルハーモニー管弦楽団。一応、チェコにちなんだプログラム、ということなのでしょうか。2時間半を超える長い演奏会でした。ゲルギエフ氏の生を見るのは、今回で6回目か7回目になると思います。一番最近がサントリーホールで聴いた、やはりロッテルダム・フィルとのマーラーの9番。あの時は、補聴器のようなノイズがホールにずうっと聞こえていて、第2楽章のあとに主催者とおぼしき人がステージに登場してノイズを止めて欲しいと聴衆にお願いし、客席からは「2階だよ!」と怒号がとぶ物騒な演奏会になってしまいました。ある意味忘れられない演奏会です。

ヴァイオリンのカヴァコス氏は初めて聴きました。1967年ギリシャ生まれということですから、今年40歳なのですが、実際にはもっと若く見えました。技術的に完璧であることなど当然のことという感じで、その完璧さはあくまで崩さずに、音楽の内にまっすぐ入りこんでいく姿勢に惹き付けられました。特に第2楽章は果てしなく広がる大地を思わせるような雄大さで、今までに聴いたどんな演奏よりも心に残りました。

ゲルギエフ氏の指揮を今日は前から見ていたのですが、意外と言っては大変失礼ですが、必要なところでは非常に分かりやすく、拍子をとっていました。ソリストの動きには十全に対応して、かつ濃密なゲルギエフ・ワールドを保ち続けるところはさすがでした。

アンコールのバッハはほぼノン・ヴィブラート。作品と楽器と演奏者の素材の素晴らしさをそのままいただいた感覚は、まるで極上の刺身のよう。

後半のマーラーは、以前に聴いた9番と同じ、大きな構成を聴き手に感じさせるというよりは、どちらかというとイベントを積み重ねていく傾向の演奏。指揮者はずっと楽譜に目を落としたままで、演奏者と目を合わせることは稀。指揮ぶりはとても小さく、新しいフレーズの頭やピアノからフォルテにダイナミクスが変わるところなどでも、ほとんど動きの大きさは変わりませんでした。それでも、指揮者とオーケストラをつなぐ集中力が何か尋常でない雰囲気を生み。

ゲルギエフ氏の指揮ぶりというとスケールが大きいイメージだったのですが、それははオーラの大きさであって、実際の動きの大きさではなかったのか。第4楽章の終わりののばしの音の切りなど、私には1ミリすら動いたように見えませんでした。続く第5楽章のアウフタクトもたった2センチほどの動き。ゲルギエフ氏は指揮棒を持っていない (なんか、つまようじみたいなものを持って振っていました) ので、これは本当にちょっとの動きにしか見えません。

第2楽章から第5楽章までがアタッカで演奏されましたが、理由はよく分かりませんでした。それから、ゲルギエフ氏の狼のような唸り声 (cccccchhHHHoooo! というような感じ) がすごかったです。本当に何かしゃべった?というようなところもありました。

オーケストラの音色は深くてまろやかな中にも明るさがあって、大変に心地良かったです。テナーホルンのソロも響きがすこぶる豊かで魅力的でした。

お客さんの入りはほぼ満員に近かったのですが、昨日に比べると若干の空席がありました (明日の同コンビのコンサートは売切) 。最後も2〜3割の人が立ち上がって拍手をしていましたが、昨日の総立ちに比べると盛り上がりは今一つでした。日本だったら絶対逆のリアクションだったと思います。