-

11/13

今日から1泊2日でブルノを中心としたチェコ国内旅行に出かけることにしました。ブルノはモラヴィア地方の中心都市であり、ヤナーチェクが活躍した街ということでいつかは行かねばと前々から思っておりました。

交通手段は、地下鉄の Roztyly という駅前から出ているバスを利用しました。ノン・ストップ2時間強でブルノまで行きます。便利なのですが、私が利用したStudent Agency 社のバスは基本的に席は事前予約で、空席があった場合のみ予約していない人も乗せてくれる、というシステムのようで、何のリサーチもせずにバス停まで来てしまった私は少々冷やっとしました。ただ今日は予約をした人が少なかったので無事乗れました。このバス、テレビによる映画上映があってヘッドフォンが配られたり、ドリンクの販売があったりとまるで飛行機みたいで驚きました。私は今夜観ようと思っていたオペラ「イェヌーファ」の予習に集中していたので全く何も利用しませんでしたけれど。

バスはグランドホテルというブルノの老舗ホテルの前に到着。今回の宿はこのグランドホテルを予約したので到着後が極めて楽でした。4つ星ホテルにしてはシングル1泊95ユーロとそれほど高くない値段で予約ができました。

チェックインしたのは13時過ぎ、昼食の時間でしたがまずは今夜のオペラのチケットを入手しなければと、小雨の中ブルノの国民劇場であるところのヤナーチェク劇場に向かいました。ヤナーチェクの銅像を発見して写真を撮って喜んでいた (しかしこれでは暗すぎて誰だか分かりませんね・・・) までは良かったのですが、劇場を一周してもチケット売場が見当たらず・・・結局人に訊いてやっと、数百メートル離れた別の建物の中にあるチケット売場を発見しました。今夜の公演の残席は1つとかで、ぎりぎりチケットをゲット。昼食を後回しにしたのは正解でした。

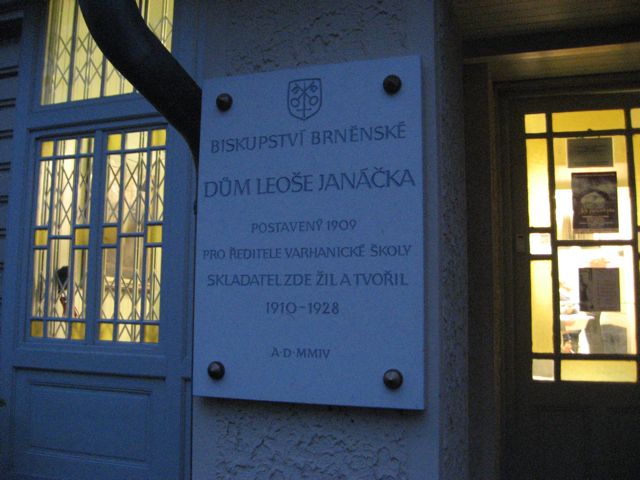

昼食後は、ヤナーチェクが住んでいた家 (彼が開校したオルガン学校の隣) が博物館になっているということなので早速行ってみましたが、何かイベントがあったようで16時にならないと入れない、ということでしたのでまた後で来ることにして、13世紀からの歴史を持つというシュピルベルク城の方へ向かいました。

小高い丘を上ってやっと辿り着いたお城は非常に質素な雰囲気。現在城内は博物館になっています。4階にも及ぶその中にお客は私だけ!それに対して館内係員の方々は少なくとも7人はいらっしゃいましたのでどうにも採算が取れないでしょうね。このお城で行われていた拷問関係の展示もあり (ナチスもここは利用していたとのことでした) 、痛い気持ちになりました。

再びヤナーチェクの家へ。1910年から1928年 (没年ですね) までここで生活したと書かれています。こじんまりとした内部はまだイヴェントが終わったばかりだったようで人がごったがえしていました。まるでヤナーチェクが過ごした当時のままのようなリヴィング・ルームのほか、自筆譜 (ただしオリジナルではないようでした) などの展示がありました。自筆譜は私にはちょっと判読できかねるものが多かったです。写譜屋さんはかなり大変だったのではないでしょうか。

ここでは何点か楽譜などを購入しましたが、特に弦楽合奏曲の「牧歌」と「組曲」がパート譜とスコアのセットでそれぞれ2500円以下という破格の値段で売られていたので飛びつきました。しかも帰り道に寄った楽譜屋さん (といっても本屋内の1コーナーですが) でドヴォルザークのオペラ「王と炭焼き」のヴォーカル・スコアやら、ラファエル・クーベリック作曲の何やら良く分からない曲などの古楽譜を発見してこちらも迷わず購入したので、荷物はずしりと重くなってしまいました。

ホテルの部屋にそれらの楽譜を一旦置いてから、オペラに出かけました。

今日観た公演@ブルノ市立劇場国際音楽祭「ヤナーチェク・ブルノ2008」

ヤナーチェク音楽院室内オペラ公演ヤナーチェク:歌劇「イェヌーファ」 (1904年版)

指揮:オンドレイ・オロス

演出:リンダ・ケプルトヴァーコステルニチカ:エリシュカ・ウェイソヴァー

イェヌーファ:ルチエ・カシュパールコヴァー

シュテヴァ:ヤン・オンドレイカ

ラツァ:ヤクブ・ロウセク

村長:マルティン・ドヴォジャーチェク

村長の妻:レンカ・トゥルチャノヴァー

水車小屋の親方:ヤン・クチェラ

ブリヤ家のおばあさん:ヴェロニカ・デメロヴァー

カロルカ:ミハエラ・ヤンチャジーコヴァー

羊飼いの女:ラドカ・フデチュコヴァー

バレナ:カテジナ・ヴルチュコヴァー

ヤノ:マルタ・レイヘロヴァー

年配の女:イヴァナ・ピーホヴァーヤナーチェク・アカデミー・オーケストラ

アルス・ブルネンシス・コーラス

この音楽祭はどうも新しい音楽祭のようです (http://www.janacek-brno.cz/) 。全く偶然にも期間中に訪れることができました。会場は普段はミュージカルなどを上演している場所のようで音響は大変にデッド。客席数は800席強で本日は満員御礼、補助席が出ていたくらいで熱気むんむんでした。

ちなみに、チェコではこのオペラは「イェヌーファ」とは言わず、「イェイー・パストルキニャ」つまり「彼女の養女」と呼びます。

「1904年版」とはつまりは初演版ということですが、この版というのはオリジナルでは現存しないようで、今回はイギリスの音楽学者 Mark Audus という方が資料に基づき試みた、新しい再構成版による上演ということでした。初演当時のブルノ国民劇場のオーケストラはたった29人だったとのこと、今回はさすがにそこまで小人数ではありませんが、管楽器の人数も少々切り詰められ、弦楽器も第1ヴァイオリンが7人という編成でした。

おそらく学生を多く含む、ソリスト・オーケストラ・合唱団とも若々しい顔ぶれでしたが、上演の質は想像していた以上に高くてびっくりでした。歌い手もオーケストラもかなりの稽古を積んできたとしか思えません。

その音楽的な功績の多くは指揮のオロス氏に帰せられるところ大きかったのではないでしょうか。彼は2006年からブルノ国民劇場のコレペティトゥア、今年からは副指揮者を務めているとのことですし、カーテンコールで見た感じでもかなり若々しく見えたので、おそらくはまだ20代なのではと思われますが、この簡単ではないオペラをよく把握して、出演者の若いエネルギーを存分に生かしつつも好アンサンブルを作り上げていました。

ソリストの中ではコステルニチカ役のウェイソヴァーさんが圧倒的でした。気になったので調べるとご自身のウェブサイトが (ただしチェコ語のみ、http://www.eliskaweiss.cz/) 。1979年生まれということですのでまだ20代。これからの活躍が期待できそうです。プラハの国民劇場でもたくさん歌っていらっしゃるようですが、驚いたことに、彼女の公演データによれば、13時から「魔笛」の第3の侍女を歌って、19時から「フィガロ」のマルチェリーナを歌うという日があったようです。すごいですね。

話を公演のことに戻すと、シンプルなセットを効果的に使った演出にも感心させられました。ただその様子を書き表すには私には文才がなさすぎですので、このプロダクションのホームページに出ていた、衣装やセットのスケッチの写真のページのURLを載せてごまかします・・・ (http://komorniopera.jamu.cz/jejipastorkyna/galerie.html)

終演後は熱狂的なカーテンコールで聴衆総立ち状態。字幕なしだったのは辛かったものの、私も十分に満足して劇場を出ました。

ホテルまでの帰り道、ここの人達の文化的自給自足状態が心より羨ましくなりました。モラヴィアに住んだ作家によるモラヴィアが舞台の台本に、ブルノに住むヤナーチェクが曲を書き、ブルノで初演されたこの作品を、今も同じ土地の人たちが上演し、楽しむ。そしてそれがこの土地に住む人々の、この土地に対する愛となり、誇りとなる。こんな素晴らしいことがほかにあるでしょうか!

BGM:ヤナーチェク:歌劇「イェヌーファ」

フランティシェク・イーレク指揮ブルノ国民劇場 (ヤナーチェク劇場) 管弦楽団・合唱団ほか

(1977年〜1978年録音、Supraphon)